Platone, dunque, per bocca di Socrate, confuta tanto il relativismo dei sofisti, quando la dottrina dei seguaci di Eraclito, come Cratilo, secondo la quale “tutto scorre”. Entrambe queste dottrine, tra loro strettamente legate, renderebbero impossibile la scienza.

Ora, nel Teeteto Platone aveva riconosciuto che molti “sapienti” antichi, come Omero, Empedocle ecc., concordavano con Eraclito circa il fatto che “tutto scorre”, ma non Parmenide:

Tutto ciò che noi diciamo che è, diviene perché muta luogo, si muove, si mescola con altro; e perciò non è corretto dire che è, perché niente mai è, ma sempre diviene. E i su questo punto tutti i sapienti, ad eccezione di Parmenide, bisogna dire che concordano: Protagora, Eraclito, Empedocle e i poeti più grandi.

Infatti, Platone deriva proprio da Parmenide la sua concezione di fondo, che anche noi abbiamo ereditato, ossia che si possa avere scienza solo di qualcosa di immobile, stabile, eterno, immutabile.

Parmenide di Elea, nel VI sec. a. C. (quindi due secoli prima di Platone), in particolare, nel suo poema (che ci è giunto in frammenti), afferma che la sola “cosa” di cui si può dire che “è” è appunto… ciò di cui si può dire che “è” senz’altre specificazioni, salvo le proprietà di essere ingenerato, imperituro, dunque eterno, immobile, omogeneo, unico. Tale dottrina, che Parmenide enuncia come qualcosa di rivelatogli da una dea (probabilmente Mnemosyne, dea della memoria, o forse Dike, dea della giustizia), è argomentata solo a tratti nel poema.

Parmenide di Elea, nel VI sec. a. C. (quindi due secoli prima di Platone), in particolare, nel suo poema (che ci è giunto in frammenti), afferma che la sola “cosa” di cui si può dire che “è” è appunto… ciò di cui si può dire che “è” senz’altre specificazioni, salvo le proprietà di essere ingenerato, imperituro, dunque eterno, immobile, omogeneo, unico. Tale dottrina, che Parmenide enuncia come qualcosa di rivelatogli da una dea (probabilmente Mnemosyne, dea della memoria, o forse Dike, dea della giustizia), è argomentata solo a tratti nel poema.

Ad esempio “ciò che è” deve essere ingenerato in quanto non può provenire da qualcosa (un luogo) “che non è” (tradotto in termini attuali: posso venire da Roma, da New York, da Marte, ma non da Paperopoli o Topolinia o dall’isola che non c’è, meno ancora, dunque, dal “nulla”).

Sarà poi Zenone, discepolo e amico di Parmenide, a difendere strenuamente il maestro con celebri argomenti per assurdo (quelli dell’Achille e delle freccia contro il divenire, quelli del mucchio e del calvo contro il molteplice).

Parmenide ha distinto per la prima volta al mondo, in modo chiaro e netto, il mondo della verità, oggetto di scienza, del mondo dell’apparenza, oggetto di opinione. Ciò di cui ho scienza, nella prospettiva dei filosofi di Elea (Senofane prima di tutti, quindi Parmenide, Zenone e Melisso), così come poi per Platone e, in un certo senso, anche Aristotele, è necessariamente stabile, immobile, o non potrei dire di averne scienza (lo stesso, a rifletterci, come sappiamo, vale ancor oggi per le leggi di natura e gli altri “oggetti” scientifici, che sono sempre considerati “in generale”, in “universale”: l’uomo, il cavallo ecc. non questo uomo, questo cavallo ecc.).

Per tutto ciò si può ben riconoscere in Parmenide, come fa Vittorio Hösle, l’inizio del filosofare come alcunché di distinto tanto dal mito quanto dalla scienza che pretende di scaturire dall’indagine empirica o sensoriale (quale era almeno in parte l’indagine dei filosofi ionici).

Riferito al platonico “mondo delle idee” la negazione eleatica del divenire non sembra porre problemi (il bello in sé è tale e, come criterio di giudizio delle cose belle, “è e non può non essere” tale: è immutabile).

Ma riferito al mondo sensibile (percepibile con i sensi del corpo) sorgono paradossi.

Se uno che è giovane non può non essere giovane, il passare del tempo che lo fa divenire vecchio sembra violare il principio di non contraddizione!

Cerchiamo di capire meglio perché. Se uno è giovane, per il principio di non contraddizione, per il quale una cosa è se stessa [A=A] e non un’altra (altrimenti ogni cosa potrebbe essere qualsiasi altra e non avremmo scienza di nulla), è anche necessario che egli sia giovane, altrimenti non sarebbe giovane. Ma se chi è giovane è necessario che lo sia, altrimenti non lo sarebbe, come spiegare che chi è giovane possa divenire vecchio? Il “giovane” di un tempo, a un certo punto, dovrebbe “essere” (diventato) vecchio. Ma questo implica che vi sia a un certo punto un istante (di passaggio) in cui lo stesso soggetto è simultaneamente giovane e vecchio, il che viola il principio di non contraddizione. Se, come appare logico, chi è giovane è sempre necessariamente giovane e basta, e non è mai vecchio, come può, dunque, invecchiare?

La soluzione più immediata del problema, attribuita a Parmenide e sostenuta dal suo discepolo Zenone (489 a.C. – 431 a.C), è quella di considerare il mutamento come una specie di illusione ottica, relativa al solo mondo dell’apparenza o dell’opinione (dòxa). Come dire: ciascuno di noi è semplicemente se stesso, eternamente; soltanto: ora appare giovane, ora appare vecchio; ma, se è qualcosa, non può che essere sempre ciò che è, altrimenti non sarebbe corretto dire che “è”, ma dovremmo dire semplicemente che “appare” (passeremmo dall’universo del sapere a quello dell’opinione).

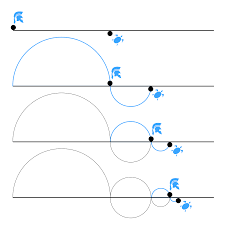

Zenone argomenta per assurdo con i suoi celebri paradossi (Achille [e la tartaruga] ecc.) questa tesi estrema (che implica la negazione del divenire, del movimento e del tempo).

Zenone argomenta per assurdo con i suoi celebri paradossi (Achille [e la tartaruga] ecc.) questa tesi estrema (che implica la negazione del divenire, del movimento e del tempo).

In generale, si tratta di argomenti “per assurdo” (il solo procedimento efficace se si vuole restare sul piano della pura teoria o della pura ragione, evitando di fare esperimenti). Ponendo, per assurdo, che il movimento sia possibile, se ne derivano le conseguenze logicamente assurde (Achille non supererebbe mai la tartaruga, la freccia non raggiungerebbe il bersaglio, ciascun corridore nel corso di una gara sarebbe sia in moto rispetto agli altri, sia in quiete rispetto a se stesso ecc.). Se ne deduce che il movimento è impossibile e ha ragione Parmenide (il maestro di Zenone).

Che cosa ci suggeriscono tali argomenti per quanto riguarda l’essere come oggetto di scienza?

L’oggetto della scienza (che Parmenide indica come “[ciò] che è”) deve essere “immobile”, “uno”, “eterno” ecc., simile a rotonda sfera…

L’oggetto della scienza (che Parmenide indica come “[ciò] che è”) deve essere “immobile”, “uno”, “eterno” ecc., simile a rotonda sfera…

In generale la dottrina dei filosofi di Elea (Parmenide, Zenone ecc.) è all’origine della concezione moderna della scienza come disciplina i cui oggetti sono “fermi” (basta pensare ai numeri, alle leggi che regolano il moto, ai teoremi della geometria ecc.). Anche quando la scienza ha per oggetto qualcosa che si muove (p.e. studia la traiettoria di caduta di un satellite sulla Terra), per definire il comportamento di tale oggetto, la scienza deve “ridurlo” in un certo senso a una formula matematica “statica” o a una rappresentazione grafica altrettanto “ferma” (un grafico, un diagramma, in cui la dimensione temporale è necessariamente “spazializzata”).

È difficile comprendere perché “ciò che è” dovrebbe essere “uno” e non molteplice. Ma Parmenide non vieta solo il divenire, egli vieta anche il molteplice. Questo divieto può essere inteso come segue (anche se Parmenide, essendo un poeta, non dimostra in modo chiaro questa tesi).

Risulta abbastanza chiaro che ciascuna idea, nel senso di Platone, debba essere “una”. Se ho scienza dell’uomo, ad esempio, l’uomo di cui, p.e. come medico, ho scienza, in quanto idea, non può essere “molti”, ma uno e sempre lo stesso. Altrimenti non ne avrei scienza, ma opinione (esso apparirebbe più uomini, con caratteristiche magari diverse e non saprei quali sono quelle “giuste”). Certo, una volta che si ha scienza dell’uomo, in generale, posso avere scienza delle “sotto-specie” in cui l’uomo si suddivide (p.e. maschio, femmina, adulto, bambino ecc.), ma anche ciascuna di queste “idee” deve essere “una” e la medesima, altrimenti finirei nella confusione.

Ora, un discorso analogo si può fare per “ciò che è”, in generale, secondo Parmenide. “Ciò che è” deve essere, a sua volta, “uno”. Se dico “essere” devo intendere questo verbo in un unico modo, se questa parola deve avere significato stabile.

Bene, il problema è che, una volta che ho concepito ciò che è come uno, non riesco più a pensare alle “molteplici” idee in cui esso si può suddividere (p.e. i contrari di Eraclito). Infatti, se penso a un essere determinato (p.e. il bianco, cioè “l’essere bianco”), lo posso pensare solo in quanto tale essere non è il suo contrario o, comunque, ciò che, in generale, esso non è (cioè il nero o, in generale, tutte le sfumature di ciò che non è bianco).

Ma, secondo Parmenide, “ciò che non è” è impensabile. Proviamo a pensare a qualcosa “che non è”. Se viene in mente qualcosa, fosse pure una stanza buia, viene in mente come qualcosa che è, non che non è. Quando penso a qualcosa penso necessariamente a qualcosa che è. Proviamo a pensare a qualcosa che non è! È impossibile. Per esempio, che cos’è un non-quadrato? O ci immaginiamo un quadrato… ma poi non riusciamo a immaginarci il “non”. Oppure immaginiamo una figura qualsiasi diversa da un quadrato, per esempio un triangolo. Ma qui si tratta di pensare un non-quadrato, non un triangolo o un rombo! Si tratta di pensare “qualcosa che non è”. Ma anche quando dico “qualcosa che non è” o “il nulla”, in effetti, penso a qualcosa che è. Per esempio posso dire che “ciò che non è” è impensabile oppure è questo o quello.

Ma se non posso pensare il “non essere”, allora non posso pensare neppure un essere determinato, specifico, per esempio “giovane”, “bianco” ecc. Infatti, come sapeva Eraclito, uno è giovane perché non è vecchio e viceversa, uno è alto perchè non è basso ecc. Se il “non essere” è impensabile, come pensare il “non essere bianco”, il “non essere giovane” ecc.? L’essere in questi casi presuppone il non essere. Ma se il non essere è inconcepibile anche l’essere determinato lo sarà. Non potendo distinguere una cosa dall’altra mediante il “non essere”, tutte le cose si “fondono” nell’unico “ciò che è”.

In ultima analisi per Parmenide si può parlare solo di “ciò che è” in senso assoluto, senza fare differenze, che presupporrebbero di “passare” attraverso il “non essere”. Ciò che è, quindi, deve essere uno, eterno, immutabile.

Zenone difende il suo “amato” Parmenide anche su questo punto, con gli argomenti del “mucchio” o “sorite” e del “calvo”.