Come abbiamo visto, ciò che è si dà sempre in prospettiva, da un punto di vista.

- Ma tu chi sei? Sei il punto di vista che osserva?

Così pare.

A tali conclusioni perviene su solide basi scientifiche ad esempio Carlo Rovelli:

Ciascuno di noi si identifica con un punto di vista sul mondo. [Rovelli, L'ordine del tempo, p. 149].

Ma questo punto di vista non è che quello dello stesso Uno-tutto.

Esso è mediato, certamente, come argomenta Rovelli nel prosieguo del passo citato, dal “sistema nervoso” di un vivente o, meglio, dall’intero organismo dotato di tale sistema nervoso. Ma, in ultima analisi, in quanto anche l’organismo che permette all’universo di guardare se stesso non è che una configurazione – un inviluppo, un vortice – che l’universo stesso assume a questo scopo, il punto di vista in questione è quello dell’Uno-tutto, su Se stesso, mediato da Se stesso – come in un nastro di Moebius – o, come si esprimono certi sufi, il punto di vista di un Universo (o di un Dio) che fa velo a se stesso (e pertanto non si riconosce come tale).

- Ma Heidegger, ad esempio, quando parla di “esserci” non intende il soggetto umano?

Questo è un equivoco. Quando ci si chiede che cosa intenda Heidegger (in Essere e tempo e altrove) con l’espressione “esserci” [Da-sein], si immagina che si tratti di un quasi-sinonimo di “coscienza” (il che è accettabile, nel senso che conferisco io alla parola “co-scienza”), ma anche di “individuo”, “essere umano” (il che è meno accettabile).

Lo stesso Heidegger, a volte, sembra suggerire questa interpretazione, sebbene egli si sforzi di argomentare variamente il senso della scelta dell’espressione “esserci”.

- Perché l’esserci non potrebbe coincidere con l’individuo?

Se esserci non è che il modo in cui l’essere si offre in prospettiva (possiamo anche dire: il modo in cui l‘universo appare come mondo) ciò non ha niente a che fare con l’identità di un individuo, meno che mai con la sua identità anagrafica.

Come è stato obiettato a Cartesio fin dalla pubblicazione del suo Discorso sul metodo (p. e. da Thomas Hobbes), dal fatto che “c’è del pensiero” non si può ricavare che “dunque io penso” e meno che mai che “io sono una sostanza pensante”, cioè un individuo separato.

Come scrive Raymond Ruyer nel libro dedicato alla c.d. Gnosi di Princeton:

Si può dire "Si pensa nell'universo", al neutro, esattamente nello stesso senso in cui il bollettino meteorologico dice "Piove sulla costa atlantica". Pensare, "it thinks", è preso nel senso più generale di "ciò che è provato immediatamente". [...] Questo antiparadosso [verità incontrovertibile] è evidentemente più solido di una roccia: "Si pensa nell'universo" perché "io penso". Non si può dire: "Non c'è pensiero in nessuna parte dell'universo", senza essere in contraddizione con il contro-esempio costituito dall'"io"[Ruyer, p. 64]

Ma, attenzione, che cosa si deve intendere, secondo Ruyer (e gli “gnostici di Princeton”), per “io”?

"Io" non posso "pensare" che "qui e ora" [ecco il dato prospettico]. Ogni pensiero - detto altrimenti, ogni presenza a se stessi - è un "qui-ora". "Mio pensiero" e "qui-ora" sono convertibili. Non si può pensare altrove, o un'altra volta, o domani. Si pensa ora-qui. Se c'è del pensiero, c'è "qui e ora" e reciprocamente se c'è "qui e ora", c'è pensiero. Segno che la distinzione [tra il mio pensiero e il presente] è artificiale: essa non può mai essere fatta realmente né essere mai realizzata. [...] Ogni pensiero non dice "io". Dire "io" presuppone difficili costruzioni psicologiche, sociali, linguistiche. L'"io" emerge secondariamente, dall'autopresenza, dal dominio presente qui-ora. La "presenza" fa l'"io" presente. Non è l'"io" che fa la "presenza" [Ruyer, p. 65].

- E perché si cade in questo errore, cioè di “essere io”, di esistere come individui distinti e separati? In che cosa consistono, insomma, le “difficili costruzioni psicologiche, sociali, linguistiche” a cui allude Ruyer?

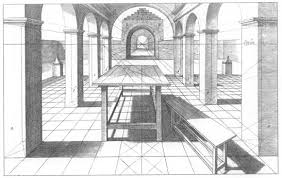

1. L’esperienza della cosiddetta “parallasse di movimento” (cfr. M. Maraffa, A. Paternoster, Sentirsi esistere. Inconscio, coscienza, autocoscienza, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 101) semplicemente “illude” che “qualcuno” si sposti nello spazio e costituisca, per così dire, uno dei fuochi della prospettiva (il “punto di vista”) nella quale l’essere (“ci”) appare come “mondo” (l’altro fuoco, come sappiamo, è il “punto all’infinito”).

1. L’esperienza della cosiddetta “parallasse di movimento” (cfr. M. Maraffa, A. Paternoster, Sentirsi esistere. Inconscio, coscienza, autocoscienza, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 101) semplicemente “illude” che “qualcuno” si sposti nello spazio e costituisca, per così dire, uno dei fuochi della prospettiva (il “punto di vista”) nella quale l’essere (“ci”) appare come “mondo” (l’altro fuoco, come sappiamo, è il “punto all’infinito”).

In questo senso Rovelli, in L’ordine del tempo [p. 149], ho potuto scrivere, come già ricordato,

ciascuno di noi si identifica con un punto di vista sul mondo.

2. Lo “stadio dello specchio” di lacaniana memoria e la codificazione linguistica dell'”io” ad opera dei discorsi di coloro che circondano il punto di vista il-ludono progressivamente che il punto di vista (d)a cui le cose appaiono (non altro che il modo in cui qui e ora l’essere prende coscienza di sé o, se si vuole, il modo in cui “Dio” si propone come testimone dell’essere) sia di qualcuno.

Inversamente, come scrive sempre Rovelli, “nel riflettere sul mondo lo organizziamo in enti”. Quindi, attraverso vari passaggi, cogliamo anche in noi stessi un ente separato dagli altri, quello che chiamiamo “io”, come “riflesso dell’idea che di noi cogliamo nei nostri simili” [ivi, p. 151].

3. Infine, lo sviluppo progressivo di una “memoria” (cfr. p.e. Rovelli, L’ordine del tempo, p. 152 e ss.) sempre più coerente (o supposta tale) fa che nel “teatro” humeano della coscienza empirica si ritagli progressivamente un “io”, a cui sono attribuiti via via accidenti e proprietà sempre più ricchi e complessi. A questo “io” sono imputate anche azioni, di cui egli è considerato e, quindi, si considera responsabile o, finanche, colpevole.

Tra il “fantasma dell’io” (di nietzschiana memoria) e l'”esserci”, ossia il modo in cui l’essere ci si mostra, vi è dunque una differenza essenziale: quella che vi è tra un’ipotesi (interpretativa) e un fenomeno.

Questa differenza è marcata da quella che chiamerei reversibilità linguistica soggetto-oggetto.

La differenza tra diatesi attiva e diatesi passiva del verbo (tra “Vedo un fiore” e “Un fiore è veduto (da me)”), diatesi notoriamente reversibili l’una nell’altra, esprime la medesima differenza di punto di vista.

In “Vedo un fiore” l’ipotesi è che vi sia qualcuno, un soggetto, “io”, che compie un’azione su un oggetto. Paradossalmente, però, mentre il “fiore”, sia pure come oggetto ricostruito sulla base di un’idea, a partire da un fenomeno, è dato, l’io percipiente è solamente supposto.

In “Un fiore è veduto” si mostra con evidenza un contenuto di coscienza indubitabile (un’evidenza assai maggiore di quella dell’esistenza dell'”io” cartesiano). A tale asserzione posso aggiungere un “da me”, integrando il dato percettivo con l’ipotesi relativa all’io percepiente e così implementando la piena “reversibilità linguistica”.

Come suggeriscono le lingue contraddistinte da strutture di tipo “ergativo”, la diatesi passiva del verbo appare più originaria di quella attiva (anche se linguisticamente equivalente ad essa), in quanto maggiormente aderente all’effettiva esperienza.

Come suggerisce ancora una volta Raymond Ruyer, evocando esplicitamente la “dottrina buddhista della non-sostanzialità dell”io'” (an-atman):

"Io guardo" è un'espressione comoda che però inverte l'ordine reale, il quale sarebbe piuttosto il seguente: campo visivo → esistenza soggettiva → coscienza informata → io (salvo se "io" sono distratto) → impressione (falsa) che "io dirigo il mio sguardo su..." [...]. Non è "io" che collega [gli oggetti veduti] (tale albero e tale albero), è l'unità immediata degli alberi veduti che esistono qui come foresta vista che in seguito consente al dominio [termine che Ruyer adopera nel senso in cui qui adopero "prospettiva"] di dire "io" [...]. In questo senso "io" non esiste. È la presenza assoluta di un dominio qui-ora che mi fa esistere. Senza dominio presente "io" non sono niente [Ruyer, p. 71].

In ultima analisi si può dire che “è” solo ciò che “è percepito” (Berkeley) e quindi “concepito”, “pensato” (Parmenide), prima che intervengano considerazioni sul soggetto percepiente.

Non a caso la centralità del soggetto è sostenuta tipicamente dal pensiero moderno, post-classico. Per secoli si è ritenuto di poter riflettere sul mondo senza tematizzare esplicitamente il ruolo del soggetto percipiente.

Addirittura è completamente assente in lingua greca la nozione di “io”, intesa come “coscienza” individuale. Tale, infatti, non può essere considerta la psyche o “anima”, che assolve la funzione fondamentale di principio del movimento [Sotto questo profilo è certo più avanzata e completa, rispetto alla riflessione greca classica, quella sviluppata in ambito hindu, per la disponibilità della nozione di ahamkara].

Non è strano che il pensiero greco abbia approfondito nozioni solo apparentemente affini come quelle di noûs, epistéme, psyché, àisthesis, antìlepsis, ecc. ma non si trovi un corrispondente esatto di “coscienza”?

La mia ipotesi è che, a partire da una radicale identità di “essere” e “conoscenza” (che può essere fatta risalire a Parmenide), nel senso che ciò che sommamente “è” (òn) è anche sommamente conoscibile (gnostòn), quella che chiamiamo “coscienza” sia talmente sovrapponibile (senza residui) al modo in cui le cose appaiono e/o sono da non avere bisogna di essere “nominata”.

Per un Greco sarebbe stato assurdo immaginare che qualcosa “rimanga” di ciò che “è” qualora nessun vivente o nessun dio ne fosse più “cosciente”. La coscienza è il solo modo di darsi dell’essere; in prospettiva, certamente, in questo o quel modo, sempre accompagnato da questo o quell’accidente ecc. Non c’è un “soggetto” della coscienza, c’è solo la coscienza, ossia il darsi dell’essere. Niente coscienza, niente essere. Nell’animale o nell’uomo che sogna l’essere si mostra in modo imperfetto, oscuro, attraverso i sensi. Ma in greco non c’è differenza sostanziale tra “apparire” e “pensare”, nel senso di “opinare” (si dice sempre “dokèin”): è indifferente dire “questo sembra bello” e dire “penso che questo sia bello”.

In questa prospettiva dove collochiamo l’“io”? Non è l’equivalente dell’anima, perché, quando dormo, l’anima può continuare a digerire il cibo (l’anima vegetativa) senza che “io” lo sappia e neppure, propriamente, io “esista”. Così, se sono dominato, come Medea, dall’anima irascibile, quella “razionale” passa nell’inconscio. “C’è” ora solo l’anima irascibile. L’esserci di qualcosa, di nuovo, coincide con la coscienza di qualcosa. Quello che manca è la “persona” (altro termine “poco classico”), la pretesa identità personale, forse più anagrafica che sostanziale. Paradossalmente il “teatro dell’io” di Hume è più consonante con la visione greca, tendente all’universale, che il soggetto cartesiano, preteso assoluto, chiuso in se stesso.

Insomma, anche se “ciò che è” è sempre dato in prospettiva, questo modo di “esser-ci” non impegna a considerare “vera” l’identità anagrafica che gli è, per così dire, socialmente costruita attorno.

- Ma solo in ciò che appare come “uomo” l’universo prende coscienza o ciò avviene anche in altri animali o in ipotetiche creature extraterrestri?

La questione è mal formulata. Non c’è una separazione netta tra ciascuno di noi e gli altri e tra noi e gli altri animali, ovunque vivano. “Noi” (io che scrivo e tu che mi leggi) siamo l’universo in quanto vivente, che prende coscienza di sé, in ciascuno e in tutti, in prospettive, tempi, spazi e con intensità diverse.

La coscienza che l’universo ha di se stesso qui e ora è coscienza di tutto l’universo, di tutto ciò che è, in quanto percepito o pensato. Non c’è altro.

Tuttavia, tale coscienza può avere intensità diverse.

Negli animali inferiori (p.e. nei batteri) la coscienza (che l’universo ha di se stesso) è talmente debole che in essi il tempo scorre istantaneamente, come in me quando dormo di sonno profondo: questa fase, infatti, sembra “saltare”: l’universo, dopo essersi “in me addormentato”, si ritrova a un certo punto sveglio.

N. B. Quanto più questa coscienza è intensa, tanto più lentamente scorre per essa il tempo. Quanto meno la coscienza è intensa, tanto più rapidamente il tempo scorre.

Insomma: il mondo “appare apparire” (sembra apparire, in una parvenza di secondo grado) a qualcuno (il punto di vista immaginario da cui il mondo appare percepito), anche se, in effetti, esso appare all’universo (è l’universo che appare a se stesso).

L’universo a cui il mondo appare appare a sé come soggetto,

- trascendentale (in quanto, in generale, l’universo non può che apparire a sé come mondo);

- empirico (in quanto la coscienza del tutto sembra continua nel tempo: appaiono ricordi e si sviluppano immaginazioni e pensieri coerenti con una certa, determinata prospettiva in movimento nello spazio [parallasse del moto]).

Il soggetto empirico è l’individuo o “io” che l’universo, di volta in volta, crede (opina) di essere (in cui l’universo appare [dokèi] a se stesso). Poiché la sua unità si radica semplicemente nella memoria che esso ha di sé (soggetta a perturbazioni e finanche alla cancellazione, per morte o amnesia), si tratta ancora di un’unità apparente, fragile e imperfetta (ancora una volta solo un simbolo dell’unità del tutto) (lo humeano “teatro dell’io”).

antropologia, epistemologia, filosofia della mente, gnoselogia, psicologia

acitta, anatta, diatesi, esserci, fantasma, Heidegger, Hume, identità, identità anagrafica, illusione, inconsistenza dell'io. impermanenza, io, lingue ergative, parallasse del movimento, Paternoster, Princeton, prospettiva, punto di vista, reversibilità linguistica, Ruyer, soggettività, teatro